档案治理视域下高校档案管理模式转型优化的路径分析

摘要从档案管理走向档案治理是一种管理理念的革新和对档案管理模式的全新升级。高校档案是国家档案管理系统中的一部分,其管理模式转型优化影响着国家档案建设整体水平。通过对档案管理模式一些共性问题的探讨,优化从“管理”到“治理”的科学机制,开拓高校档案管理和利用新模式,以期对高校档案工作实现整体化提升。

关键词 高校 档案管理 档案治理 转型 优化路径

新时代数字经济环境下,国家对档案工作提出了更高的要求。《“十四五”全国档案事业发展规划》中谈及面临的形势与挑战,明确提出:“社会主义法治国家建设和新修订档案法施行,迫切要求深化依法治档、提高档案治理能力和水平。……新一代信息技术广泛应用,档案工作环境、对象、内容发生巨大变化,迫切要求创新档案工作理念、方法、模式,加快全面数字转型和智能升级。”[1]这是新时代档案工作的一个风向标,档案工作开始从封闭单向“管理”走向开放互动“治理”阶段,这种管理方式的变化与调整,是与时俱进、顺势而为,应对数字经济环境对档案管理的新挑战,同时也是一种管理理念的大变革。

高校档案是学校历史和文化的积淀,记录着学校的过去和现在,具有文化教育功能,是高校宝贵的信息财富,因此做好高校档案工作,具有非常重要的基础性地位,对学校和社会的发展起着重要的作用。在新时代数字经济环境下,高校档案管理部门要积极创新工作方式方法,构建高校档案管理组织体系,优化从“管理”到“治理”的科学机制,开拓档案管理和利用新模式,充分发挥“为党管档、为校守史、为师生服务”的职能,让高校档案工作更有影响力。

一、档案从“管理”走向“治理”的理论解读

何为档案管理?何为档案治理?可谓见仁见智,不同学者从不同研究角度给出了不同定义和解释,但总体上仍有基本的共识。金波在《从档案管理走向档案治理》中,从行为主体、行为内容、行为过程、行为手段及行为目标上对二者进行了区分[2]。管理是基础,治理是提升,治理是对管理的高度升华。档案管理重在档案管理部门“管”,包括档案的收集、整理、保管、鉴定、统计和提供利用等活动的有效管理,具有封闭性和单向性。档案治理是从封闭到开放共享环境下对档案管理内容的全新升级,是以档案行政管理部门为主导,在各级各类档案机构、社会组织或个人共同参与、多方联动下,对档案事务进行科学、规范、有效管理。

在全方位国家治理体系下,在新的治理理念主导下,档案治理也囊括其中,这预示着档案工作发展到了一个新阶段。从档案管理到档案治理看似一字之差,但理念和内涵却截然不同,管理重在“管”,治理重在“用”,治理理念不同,档案由传统的管理模式转向治理模式成为必然,高校档案工作身处其中,也要顺应形势,积极探索管理模式转型优化。

二、从管理到治理转型中高校档案工作面临的困局

随着社会的发展,档案工作受关注度不断提高,虽然国家从制度层面对档案建设不断加强,宏观管控进一步强化,但实际工作状况存在弱化,二者形成的反差引起档案工作中一系列亟待解决的问题。这些问题既是档案工作中面临的共性问题,也是高校档案转型的瓶颈之所在。

1.档案管理理念下的认知偏差。在传统管理模式下,人们对档案工作存在认知上的误区,普遍认为:“档案管理就是资料文件管理,档案工作性质就是库房保管,档案人员就是库房保管员,谁来做都可以。”[3]这种对档案工作的认知偏差,究其原因:一方面,长期以来档案被束之高阁,脱离民众,档案事务一直被行政权力机构控制和垄断,与民众日常生活联系不深,进而产生神秘感和隔阅;另一方面,在传统管理理念下,档案工作处于被动状态,经常被弱化或者边缘化,档案管理部门及其岗位编制经常被占用,致使档案工作似乎可有可无。这些理念上的认知偏差,影响人们对档案工作性质和整体性把握,阻碍了档案事业的发展。

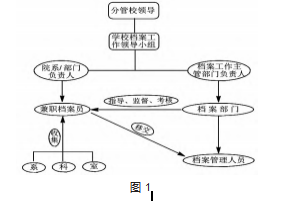

2.档案管理体制行政化和层级化。在传统管理模式下,档案管理重在行政化,管理主体具有单一性,要求统一领导、集中管理、自上而下、逐级实施(如图1所示[4])。

这种管理模式便于集中管理,但缺点是工作被动,在档案收集、资源共享、协同参与等方面存在问题。例如,在收集资料过程中都是有针对性地收集,各司其职,各管一摊,对其他需存档材料置之不理,收集的材料不能共享,往往出现重复收集,师生苦不堪言。收集是一事对一事,战线拉长,难免造成材料漏交。这种档案管理体制层级化和行政化造成档案工作缺乏灵活性和积极主动性。

3.档案管理人员角色固定化。档案管理模式下,高校档案管理人员的岗位职责经常被误解为库房保管,工作空间处于半封闭状态,工作处于“收、管、用”和你查我找的基础层面上。这种机械老化的管理模式造成档案工作处于被动服务状态,进而档案工作得不到重视,档案管理人员被忽视。例如,有的学校档案经费一缩再缩、可有可无;有的学校在压缩行政人员时档案人员首当其冲;有的学校档案馆是退休前的过渡岗。这一方面造成档案工作人员素质不高。据统计,档案工作人员中具有档案管理专业学历人员的比例不足四分之一[5],专业不对口,这使得在档案信息化和数字化中要求的复合型档案管理专业人才匮乏。另一方面造成档案工作人员工作积极性不高,创新力不足。人员少、流动性大且偏老龄化,陷于纷繁芜杂的档案事务中精力有限、视野局限,必然缺乏对档案工作的拓展和创新。

4.档案管理方式滞后。随着现代信息技术的普及,档案数据形式和档案管理方式随之改变,目前,档案业务工作中手工管理方式和信息数字化管理方式并存。传统管理模式下,档案的利用服务偏重于线下服务,一方面是由于人的观念和思维模式尚未改变,工作仍以手工管理为主,数字化信息资源没有充分利用;另一方面是由于手工管理经验充足与档案信息智能化经验缺乏之间的矛盾,使软件、数据库、网络平台等无法在日常的档案管理工作中得到推广。这些问题的存在也直接影响档案信息化建设。

5.档案信息资源利用单一化。高校档案信息资源丰富,但“重藏轻用”,利用范围小,开发档案信息资源乏力。传统管理观念影响下,档案保密性与档案开放性、档案封闭性与档案服务性处于对立面,造成大部分档案信息资源利用范围狭窄,审批手续烦琐,利用方式单一,多限于科研、教学、工作中简单利用,没有走出去,更没有引进来。目前,大多数高校档案信息化只是纸质档案的电子扫描、电子文件归档和电子目录检索查询索引等,利用上虽可节省时间,避免重复劳动,但形成的数据结构单一,无法实现多部门信息资源共享。再加上档案信息管理系统与学校OA、人事、学籍等其他信息管理系统接口不良、数据不能兼容共享等技术原因,致使档案信息化程度不高。这些问题的存在限制档案社会作用和凭证价值的发挥,档案利用效果难以达到人们的期望。

6.档案管理制度层面化。不以规矩,不成方圆。档案工作制度是高校有效开展档案工作的制度基础,也是档案管理体系建设中的主要任务。国家从制度层面对档案建设不断加强,高校自身也制定了相关工作制度,但从我们调查实际来看,高校在制定档案制度时各自为政,自成一体,且这些制度处于宏观层面,多为国家颁布的《档案法》《高等学校档案管理办法》的异形,不便于操作和落实。从实际工作看,与“档案治理”“依法治档”要求尚有一定差距。

三、从管理到治理转型中高校档案优化路径分析

针对以上问题,要积极探索高校档案管理工作优化机制和具体路径,以期实现高校档案工作整体化提升。

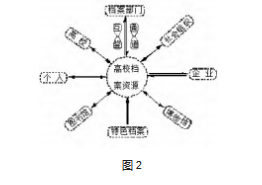

1.从档案管理理念向档案治理理念的转变。思想是行动的先导,思想理念不转变,档案治理工作只能是流于形式的空谈。传统管理理念下,囿于认知偏差,窄化了档案工作的含义,机械老化管理模式下,造成档案工作处于被动服务状态,阻碍了档案事业的与时俱进。因此,在高校档案工作转型中首先要转变观念,将身段放下来,改变档案是档案部门“一家”之事的狭隘观念,要积极向社会组织和公民个人拓展档案事务,构建档案公共服务体系,树立多元共治档案治理理念,实现档案馆的跨领域、跨机构、跨部门的合作。同时,明确赋予档案部门权利,保证权责清晰,有义务、有责任在档案治理中发挥主导作用(如图2所示)。

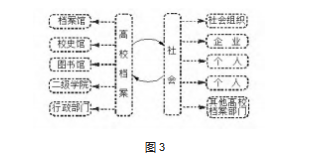

2.从档案管理体制层级化向档案治理多向协同化转变。构建高校档案管理组织体系,是优先开展档案工作的前提。档案治理重在协同化,管理主体不再仅仅局限于档案管理部门,主体趋于多元化,倡导社会组织和公民个人的参与,要求以学校档案管理部门为中心,向四周辐射,实现分散式的服务供给,打造多元主体、分工负责、协同推进的新模式(如图3所示)。

3.从档案管理保管员向档案治理组织者角色转变。档案管理模式下,档案人才队伍老化和非专业化不能适应信息化和数字经济下的业务新要求,造成档案工作不能及时推陈出新和开发档案信息资源乏力。档案治理理念下,在分工负责、协同推进的新模式下,档案人员实现由传统业务型向组织者的转型。档案管理参与主体不再唯一,加强档案社会组织的专业人才队伍建设,拓展社会组织参与档案事务的空间,一些档案事务交由社会组织承担,档案管理人员在这其中扮演组织者角色,这既能减轻档案管理人员的工作强度,又能发挥其贯通上下、联动左右的功能。如在数字档案馆建设中,档案宣传网页运作、数据库建立、档案数字化扫描、网络共享平台维护等工作可委托有资质、专业化的档案技术服务公司来完成,档案管理部门负责组织实施;对于专业化程度高、技术问题复杂的,可以外聘专家指导;荣誉档案的收集鼓励个人申报;加强与其他高校档案机构、档案协会的联动与合作,推动档案信息资源的优化配置、成果共享,进而实现全员性参与和全过程性管理。

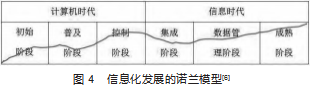

4.从手工管理模式向数据信息共享化转变。档案治理理念下,逐步将传统滞后的手工管理模式转变为以现代信息技术和信息化为基础的网络互联资源共享的全新模式。以信息化建设为突破口,推进档案工作转型升级,将信息化从普及阶段升级为控制、集成阶段(如下页图4所示),实现“互联网+智慧”管理。

在高校档案信息化普及阶段基础上,即在数字档案软硬件平台建设的支持下,在专业化技术人员的支持与指导下,进行电子信息系统整合,实现多资源接入和多平台集约共享。这一过程要求有较高的技术含量,高校可以因地制宜探索不同形式,依靠校内信息技术部门(学院)或以外包形式交由社会组织承担。信息化阶段整体升级才能使档案管理体系的智能化服务功能得以发挥,档案信息资源的价值才能全方位体现。

5.从档案信息资源利用单一化向档案文化多元化转变。目前,我国档案信息资源开发利用整体上仍呈单一化,“传统的开发手段也难以满足多元主体对于档案信息资源便捷性、丰富性、针对性、知识性和共享性的需求。开发主体的拓展和开发方式的革新已然成为时代要求”[7]。高校档案是一部学校发展史,透过泛黄的纸张可以找寻很多遗忘的记忆和曾经的世事沧桑。在档案治理大趋势下,高校档案信息资源开发和利用重点要协同开发多元化档案文化价值。

(1)要走出去,在对外宣传窗口上多形式、多角度宣传馆藏资源,这是高校自我包装,也是社会了解高校的途径。除本校编史修志外,面向社会开展丰富多彩的档案宣传活动,为地方史志、名人录、文化展等提供资料,既提高社会对高校档案的关注度,发挥档案的社会效用,又拓展校内外文化传承,营造良好的档案事业发展氛围。

(2)要引进来,积极拓展和其他高校、档案馆、图书馆、文化馆、博物馆等单位横向交流;利用“专家进校园”,邀请档案学界专家学者讲学,开展研讨会,普及档案知识;利用国际档案日、校史馆开放日、档案知识展、档案知识竞赛等节日和活动,扩大档案宣传影响;档案宣传也是环境优化的重要应对之策,将档案文化建设融入校园文化建设之中,彰显高校特色文化底蕴和人文环境。

(3)在大数据和信息化环境下,挖掘档案数字化的数据整合,开发各种形式的数据汇编,如对校内机构改革和任职情况等内容加以总结,可以综合了解学校发展走向;对科研档案进行分析汇总,可以综合了解学校科研成果的水平;对新入职员工的学历学位资格审查,可以综合了解学校师资队伍构成发展曲线;对学生档案内容进行提取,可以综合了解学生成长发展轨迹等。这些深加工材料信息为工作开展提供佐证,发挥档案的凭证价值。

6.从档案管理制度化向档案治理法治化转变。从档案立法过程来看,我国档案法规体制趋于成熟,到目前为止,国家法律、行政法规、地方性法规和规章等都有对档案工作相应的规定。但我们也要看到,一些档案管理仍停留在制度层面,并没有上升到国家法律高度,这使得依法治档多停留在书面化阶段。实际工作中也存在落实不到位、“档案工作有关的法律法规认识不到位”、“专兼职档案人员法治观念淡薄”、“档案管理人员甚至出现了有法不依,因错误工作习惯而犯法的行为”[8]等问题,因此,需要进一步完善档案法规体系,提升各类档案部门依法治档能力。档案治理理念下,讲求从国家层面、从社会大环境下实现法治引领,建设法治环境,加强宣传,提升法治意识,为档案治理提供法治化保障。高校自身要适应法治化进程,在档案治理法治层面上,加强宣传引导,从制度上加以约束和监督,提高档案工作人员执法素质和规范意识,推进依法治档真正落到实处。

参考文献

[1]中办国办印发《“十四五”全国档案事业发展规划》[EB/OL].[2021-06-09]

[2]金波,晏秦.从档案管理走向档案治理[J].档案学研究,2019(1):46-55.

[3]宫晓东.企业档案管理体系的建设与运行[M].北京:中国工商出版社,2004.

[4]杨威.优化包头高校档案管理体系建设的路径研究[J].才智,2016(2):154-155.

[5]任淑纯.努力探索高校档案管理的新模式[J].兰台世界,2005(7):87-88.

[6]诺兰模型[EB/OL]

[7]张帆,吴建华.基于档案治理的档案信息资源开发模式转型研究[J].档案学通讯,2019(6):18-19.

[8]徐琨.新形势下高校档案工作法治化建设探析[J].兰台世界,2019(9):97-99.